今回のフォーラムにいらっしゃるワトソンとスタイツのうちワトソンは故・クリッックと共に1953年にDNAは二重らせん構造を形成していることを発見し、その発見が分子生物学の幕開けとなったことをご存知の方は多いかと思いますが, スタイツが一体どのような研究をし生命科学に貢献したのかを知らない人が恐らく多いのではないかと思います。そこでスタイツの主な研究について簡単に説明をしたいと思います。

ですが、その前にスタイツの研究はRNAという物質と関連が深いことからまずはRNAについて少し触れる必要があります。

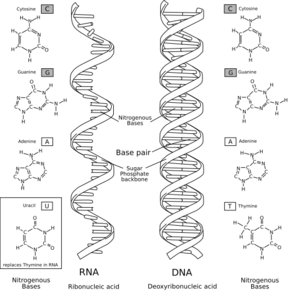

RNAとは基本構造はDNAと同じで糖・リン酸・塩基という構成からなる1セットが連続的に連なった形をしています。(右下図参照)

DNAには遺伝情報がコードされていてその情報をもとにタンパク質が細胞内で作られるのですがDNA本体が機能してタンパク質を作りだしている分けではありません。

DNAが遺伝子の本体であることが明らかになってからそれからどうやってタンパク質ができるのかは大きな謎でした。

様々な研究の結果、RNAがDNAとタンパク質を仲介する役目を果たしていることが分かりました

しかし、よく考えてください。

ある一つの部品(タンパク質)を作ろうしているときに全タンパク質の設計図(DNA)を持ち歩くのは非常に面倒で効率が悪いです。しかも、その設計図(DNA)が破れていしまったり、一部がどこかへいってしまったら正常な部品(タンパク質)生産が行われなくなり、機械(細胞)に異常(がん化)がおきたり終いには故障(死滅)してしまったりします。

そこでそのよう不都合を避けるために、作りたい部品(タンパク質)の設計図(DNA)のみをコピーして使用しています。その設計図のコピーがRNAで、特にメッセンジャーRNAと呼ばれています。細胞内では、DNAのうち遺伝子を含む周辺領域から酵素の働きによって等価の遺伝情報を持ったメッセンジャーRNAが作られます。しかし、設計図のコピー(メッセンジャーRNA)だけではまだ部品(タンパク質)は作れません。さらに部品(タンパク質)を作る生産工場と工場員が必要になってきます。この生産工場と工場員もRNAで、それぞれリボソームRNAとトランスファーRNAと呼ばれています。設計図のコピー(メッセンジャーRNA)が生産工場(リボソームRNA)に受け渡され、それをもとに工場員(トランスファーRNA)が部品(タンパク質)の材料(アミノ酸)を1つずつ運搬してきて構築していきます。このようにして完成した部品(タンパク質)が機械(細胞)の一部を成すわけです。

以上の3つのRNA以外にも、近年、新しい機能をもったRNAがたくさん見つかってきています。RNAはDNAとは異なり機能に富んだ分子であると言えます。機能性RNAの研究は最近、非常にホットな分野です。

RNAはDNAとタンパク質を仲介し、遺伝情報はDNAからRNAに、RNAからタンパク質に伝わるという流れはあらゆる生物に共通した原理であることから1959年にクリックは「セントラルドグマ」という概念を提唱しました。現在に至っても分子生物学においては揺るぎない原理として非常に重要です。

以上がRNAに関する前提知識です。

さて本題のスタイツの研究ですが上で説明したRNAのうちメッセンジャーRNAに大きく関わる研究です。詳しくは後編で。(つづく)

≪開催まであと5日≫

※この予告ブログは、東京大学立花ゼミ・見聞伝の学生が企画・運営しています。

0 件のコメント:

コメントを投稿