こういえる人はかなりの生命科学通と思われます。一般的には「ワトソンと言えば、ホームズ」という人の方が多いでしょうか?

今回のシンポジウムではDNA研究の代表者としてワトソンが、RNA研究の代表者としてスタイツが講演します。話の内容は当日になってのお楽しみなのですが…

一体そもそもDNAとはなんなのだろうか?

RNAというのは何者なのか?

どういう経緯で研究がすすんできたのか?

これをおさえておくとひょっとしたら当日の話がもっと楽しめ、学べるかもしれません。書いてる私自身も当日、どのような話が展開されるかわかりませんがせっかくのいい機会なので自分で遺伝子についての知識を整理し、深めるためにもブログ形式で調べた事をまとめて投稿し、同時にシンポジウムに興味ある人の理解の一助になれば、と思います。

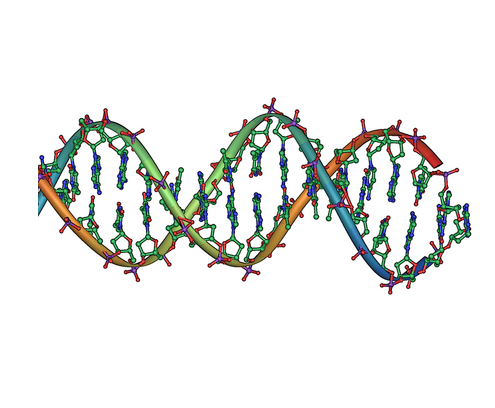

(DNA分子の3次元立体構造)

DNAとはそもそもなんなのか?

簡単にまとめると

「糖の一種であるデオキシリボースとリン酸、それにアデニン、グアニン、シトシン、チミンの4種類ある塩基からなる、遺伝情報をコードした鎖のこと」

といえるのではないでしょうか?

このDNAは人間の体を作る上で絶対必要不可欠です。人間の体の大部分の生命現象はタンパク質によって行われています。そのタンパク質は一体何をもとに作り出され、そして機能するのでしょうか?その正体はDNAの塩基配列にあります。DNAに書かれている4種類の塩基の配列のみによって、人間の体の営みは規定されているのです。

(つづく)

〔文責 H.S.〕

≪開催まであと6日≫

※この予告ブログは、東京大学立花ゼミ・見聞伝の学生が企画・運営しています。

0 件のコメント:

コメントを投稿