2008年10月23日木曜日

分子生物学フォーラムが開催されました。

スタイツ博士の講演では、LUPUSという自己免疫疾患に注目して研究をすすめたというお話や、小さなRNAが近年大量に見つかっているというお話がありました。おそらくスタイツ博士が描かれた、ユニークな手書きの図がとても印象的でした。

ワトソン博士は、学部生時代から現在まで、自ら歩んできた10のステージについて、何を考え、誰と一緒に仕事をし、どんなことがわかったのか、ということを話されました。若干25歳でノーベル賞級の成果を出してしまったワトソン博士ですが、それ以後なにかに縛られるのが嫌で、さまざまなことに挑んできた、とお話していました。

ワトソンとスタイツは、2日後に愛知県・岡崎コンファレンスセンターで開催される同フォーラムにも出席することになっています。

立花ゼミでは、今回のフォーラムの、より詳細なレポートを作成する予定です。

※この予告ブログは、東京大学立花ゼミ・見聞伝の学生が企画・運営しています。

2008年10月21日火曜日

いよいよ明日開催です

13:30~13:40

主催者挨拶 自然科学研究機構機構長 志村 令郎

13:40~13:50

来賓挨拶 日本学術振興会理事長 小野 元之

13:50~14:10

趣旨説明 立花 隆

座長 自然科学研究機構機構長 志村 令郎

14:10~15:00

Dr. Joan A. Steitz

(Professor of Molecular Biophysics and Biochemistry, Yale University)

Lupus, Snurps and the Expanding Universe of Small RNAs

休 憩

15:15~16:05

Dr.James D. Watson

(Chancellor Emeritus of Cold Spring Harbor Laboratory)

Personal Overview of My Life up through Sequencing My Genome

休 憩

16:20~17:10

ディスカッション

進行役 立花 隆、坂野 仁(東京大学)

Dr.James D. Watson、Dr. Joan A. Steitz 、志村 令郎

17:10~17:15

閉会挨拶

≪開催まであと1日≫

※この予告ブログは、東京大学立花ゼミ・見聞伝の学生が企画・運営しています。

2008年10月19日日曜日

スタイツの業績(後編)

前回、スタイツの研究はタンパク質生産を効率化するDNAのコピーような働きをするメッセンジャーRNAと大きく関わっているとお話しました。メッセンジャーRNAはDNAから作られ、タンパク質の生産工場であるリボソームRNAにたどり着くまでの旅路が生物の大分類である原核生物と真核生物で異なります。

その前に原核、真核とは?

それはごく単純なことで生物は少なくとも一つの細胞から構成されていますが、その細胞が核と呼ばれる場所をもってるか、もっていないかで分類され、もっている方を真核生物、持っていない方を原核生物と呼びます。ヒトをはじめとした哺乳類は真核生物にあたり、バクテリアなどは原核生物にあたります。(図参照、2が核)

真核生物では核の中にタンパク質の設計図のDNAが格納されていています。一方、タンパク質の生産工場、工場員のリボソームRNA、トランスファーRNAは核の外側の部屋(細胞質,右図でベージュ色全体)に存在しています。原核生物ではそのような区分はありません。DNA, リボソームRNA、トランスファーRNAは細胞内のあちらこちらにいます。原核生物のDNAからメッセンジャーRNAが作られると、すぐさま近くにいるリボソームRNAがくっついてタンパク質生産が始まります。一方、真核生物では核内でメッセンジャーRNAが作られると細胞質に移動する前にさまざまな加工処理が施されます。メッセンジャーRNAを他のRNAと区別するための目印を付けたり、タンパク質を付け加えたりします。あらゆるメッセンジャーRNAは必ず、決まった加工処理を受け細胞質に移動した後に、待ち構えていたリボソームRNAに捉えられタンパク質生産が始まります。前編の記事の例えを使うならば、設計図(DNA)のコピー(メッセンジャーRNA)が生産工場(タンパク質)に受け渡されるまでの間に編集作業が入ると思ってください。

以下の文章は真核生物のみの話になります。

ここからがスタイツの研究の核心です。

メッセンジャーRNAの加工処理の中の一つにRNAスプライシングがあります。実は、DNAの一部のコピーであるメッセンジャーRNAは、その一本鎖の全領域が細胞質に移動されるわけでなく、不要な部分は核内で切り出されてタンパク質の生産に必要十分な情報だけが核外に伝わります。この現象をRNAスプライシングといい英語で「splice」は「切る」という意味を持ちます。さらに、DNAからコピーされた直後のメッセンジャーRNAをメッセンジャーRNA前駆体、一本のメッセンジャーRNAの中で核外に移動する部分をExon(Ex=外), 核内で切り出されて核外には移動しない部分をIntron(In=内)と呼びます。模式図で表すと図のようにExonとIntronが交互に連続した形になっています。(折れ線は切り出されることを意味する。) だいたいヒトのメッセンジャーRNAではExonの長さは数百塩基程度でIntronは数百から数千塩基にもなり、Exonは一本鎖に平均して9~10コ程度あるそうです。設計図(DNA)を忠実に写してコピー(メッセンジャーRNA)を作ると情報(Exon)のない余白(Intron)があってそのままだと部品(タンパク質)を生産するには見にくいことから、編集作業で余白(Intron)を切り抜いて(RNAスプライシング)コンパクトにする、といった感じでしょうか。

スタイツはこのRNAスプライシングという現象を担う分子が短いRNAであることを突き止め、そしてどのような方法を使ってIntronを切り出し、Exonどうしをつなぎ合わせているかを解明しました。つまり、メッセンジャーRNAの編集部スプライシング担当員がRNAだったということです。この短いRNAは低分子核内RNA(small nuclear RNA = snRNA)と呼ばれ、タンパク質と複合体を形成して機能をすることからsnRNP(small nuclear ribonucleoprotein = snRNP)とも言われます。現象に関与するsnRNPにもいくつか種類があって共通してウラシル(U)に富んだ配列をしていることからU1, U2のように区別されています。

右図がRNAスプライシングのプロセスを示したものです。ここで登場するU1, U2, U4, U5, U6 snRNPは代表的なsnRNPです。それぞれのsnRNPが順番に関与しながら連携して機能を発揮している様子が見て取れます。この現象はDNAからメッセンジャーRNAが作れるのとほぼ同時に起きます。特徴的なのは三段目から四段目にかけての所でIntronを投げ縄のような形にして最後にスパッと取り除く点です。

この現象の何が面白いのかと言えば、短いRNAが重要な機能を持っていて、核内で同じRNAの成熟に関与しているという点にあります。それまで機能を持ったRNAと言えば、メッセンジャーRNA、リボソームRNA、トランスファーRNAしかほとんど知られていなかった訳ですから。私自身、投げ縄構造のように細胞内でこんなアクロバティックな事をしているかと思うと興奮を抑えきれないのですが(笑)。RNAスプライシングの意義については、さらに選択的スプライシングという現象を知らなくてはいけないのですが、要は同じ遺伝子であっても細胞の種類によってタンパク質を微妙に異なるものになるように調節する役目を果たしています。選択的スプライシングについては機会があったら触れたいと思います。

前・後編に渡ってスタイツの主要な研究を背景を含めてざっと説明しました。本当に簡単にしか説明していないので詳しく知りたい方はここで挙げたキーワードをもとに調べられるといいと思います。フォーラム当日もいよいよ迫っておりますが、この記事が講演内容の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。では、当日の内容をお楽しみに!

≪開催まであと3日≫

※この予告ブログは、東京大学立花ゼミ・見聞伝の学生が企画・運営しています。

ヒトゲノム解読をめぐって

DNAの二重らせん構造の発見から半世紀以上たった現在、究極の個人情報としてのゲノム情報の解読が注目されています。みなさんもご存じのとおり、1990年にスタートしたヒトゲノム計画(Human Genome Project)は 、13年後の2003年4月14日にヒトの全塩基配列の解読完了を達成しました。ジェームズ・ワトソンはこの計画の責任者を務め、アメリカ国立衛生研究所(NIH)と米国のセレラ社(Celera)が中心的役割を担いました。

ヒトの全ゲノム解読によってわかった、最も衝撃的なことは、ヒトの遺伝子の総数が予想されていたものよりもはるかに少なかったという事実です(20,000-25,000個程度)。このブログを読まれてきた読者の皆さんはお気づきかもしれませんが、ここでいう遺伝子は、タンパク質をコードしている(転写・翻訳を経てタンパク質ができるという意味)のことを言っています。

ヒトゲノム計画をわかりやすく言うと、ヒトの体の設計図まるごと一式を、ヒトの細胞にある核から取り出してきた、と表現できます。わたしたちはみな、たったひとつの受精卵が分裂・分化した結果、いまのような体になったわけです。そのため、ヒトの体を構成しているすべての細胞がもっているゲノム情報は共通なのです。

ヒトゲノム計画を支えたのは、シークエンシングとよばれる塩基配列を読むための技術と情報技術の飛躍的向上だといわれています。ヒトゲノム解読にかかる時間は、まさに日進月歩で短縮されており、コストも軽減されています。

特定できる個人のゲノム解読のさきがけとして、ジェームズ・ワトソンは、自らの血液を提供し、解読されたゲノム情報を2007年5月31日に公開しました。ワトソンのゲノムは、インターネットをとおして誰もがアクセス可能になっています。

http://jimwatsonsequence.cshl.edu/cgi-perl/gbrowse/jwsequence/?name=Sequence:NM_005516.3

2008年1月、あらたなゲノム解読プロジェクトが始動しました。それは、1000 Genomesという計画で、ヒトの遺伝的な多様性を調査するため、世界中の(少なくとも)1000人のヒトのゲノムを解読することを目標として掲げています。なんていう壮大な計画でしょう。この計画によって、日本人のゲノムとアメリカ人のゲノムとインド人のゲノムはどこが違うのか?ということが確実にわかってしまうわけです。

将来的には、わたしたちは、一人一人自分のゲノム情報をデータとして所有して、病院にかかるときは、病気と一緒にゲノムを診てもらうなんてことになるのかもしれませんね。

下は、TEDというサイトにある、ジェームズ・ワトソンのインタビュー映像(2005年)です。

〔文責 Y.I.〕

≪開催まであと3日≫

※この予告ブログは、東京大学立花ゼミ・見聞伝の学生が企画・運営しています。

2008年10月18日土曜日

DNAの発見(その2)

1869年: フリードリッヒ.ミーシャー(スイス)がDNAを発見、1871年に発表したが、彼は細胞内におけるリンの貯蔵と考えていた。

1885年: A.コッセルがアデニンを発見。86年にグアニン、93年にチミンも発見。

1944年: オズワルド・アベリーらによって肺炎双球菌を用いて DNA が遺伝物質であることが証明される。

1952年: A.D.ハーシーとM.チェイスは、バクテリオファージを用いて、より正確な実験で、DNA が遺伝物質であること決定的になる。

(wikipediaより)

というような歴史をたどり、遺伝子の正体はDNAということがわかりました。

しかし、正体はわかったが、実際にDNAとはどのような形をしていてどのような機構でさまざまな遺伝現象や、タンパク質の規定などを行っているのか?これらの疑問を解く為の大きなブレークスルーを与える発見が行われました。

ご存知、「ワトソンとクリックによるDNA二重らせん構造の発見」です。

詳しいことは割愛しますが、この発見によりこれまでDNAについてわかっていた様々な遺伝現象をすべてうまく説明でき、解決へ導かれました。

この発見は同時に

「生命現象は全て化学的な反応で説明できる」という革新的なパラダイムを与えたのではないか?と個人的には思います。

その後、DNAに書かれた遺伝情報からどのようにタンパク質ができて機能して行くのかがわかりました。DNAからRNAという別の鎖に情報はコピーされ、そのコピーをもとにタンパク質が合成される。このながれを「セントラルドグマ」といいます。

DNAには役に立つ情報ばかりではなく、全く役に立たない情報も含まれています。それはこれまで、ただの全く役に立たないもの、以外の何者でもないと思われてきました。

その考えですが研究が進むにつれてこの考えは大きく変わって行きます。

DNAに書かれている情報の中で、エッセンシャルな部分のことをゲノムと呼びます。研究者たちはゲノムを解読すれば、生命の情報をすべて文字で記述売ることができると考えてゲノムの解読、そしてその機能の解明に全力を注ぎました。

その結果衝撃的な事実が浮かんだのです。

なんとゲノムでタンパク質をコードしている部分は…たった3%だったのです!

では残りは一体何をしているのか?その解明の鍵となるある物質が注目されるようになりました。

RNAです。

ではなぜRNAが解く鍵となるのか?

そしてこの発見はどのような役に立つのか?

次回、書きたいと思います。

〔文責:H.S.〕

≪開催まであと4日≫

※この予告ブログは、東京大学立花ゼミ・見聞伝の学生が企画・運営しています。

2008年10月17日金曜日

スタイツの業績(前編)

今回のフォーラムにいらっしゃるワトソンとスタイツのうちワトソンは故・クリッックと共に1953年にDNAは二重らせん構造を形成していることを発見し、その発見が分子生物学の幕開けとなったことをご存知の方は多いかと思いますが, スタイツが一体どのような研究をし生命科学に貢献したのかを知らない人が恐らく多いのではないかと思います。そこでスタイツの主な研究について簡単に説明をしたいと思います。

ですが、その前にスタイツの研究はRNAという物質と関連が深いことからまずはRNAについて少し触れる必要があります。

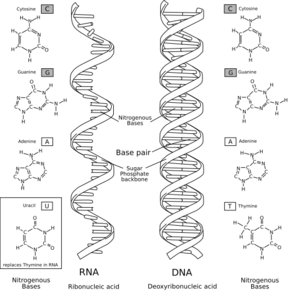

RNAとは基本構造はDNAと同じで糖・リン酸・塩基という構成からなる1セットが連続的に連なった形をしています。(右下図参照)

DNAには遺伝情報がコードされていてその情報をもとにタンパク質が細胞内で作られるのですがDNA本体が機能してタンパク質を作りだしている分けではありません。

DNAが遺伝子の本体であることが明らかになってからそれからどうやってタンパク質ができるのかは大きな謎でした。

様々な研究の結果、RNAがDNAとタンパク質を仲介する役目を果たしていることが分かりました

しかし、よく考えてください。

ある一つの部品(タンパク質)を作ろうしているときに全タンパク質の設計図(DNA)を持ち歩くのは非常に面倒で効率が悪いです。しかも、その設計図(DNA)が破れていしまったり、一部がどこかへいってしまったら正常な部品(タンパク質)生産が行われなくなり、機械(細胞)に異常(がん化)がおきたり終いには故障(死滅)してしまったりします。

そこでそのよう不都合を避けるために、作りたい部品(タンパク質)の設計図(DNA)のみをコピーして使用しています。その設計図のコピーがRNAで、特にメッセンジャーRNAと呼ばれています。細胞内では、DNAのうち遺伝子を含む周辺領域から酵素の働きによって等価の遺伝情報を持ったメッセンジャーRNAが作られます。しかし、設計図のコピー(メッセンジャーRNA)だけではまだ部品(タンパク質)は作れません。さらに部品(タンパク質)を作る生産工場と工場員が必要になってきます。この生産工場と工場員もRNAで、それぞれリボソームRNAとトランスファーRNAと呼ばれています。設計図のコピー(メッセンジャーRNA)が生産工場(リボソームRNA)に受け渡され、それをもとに工場員(トランスファーRNA)が部品(タンパク質)の材料(アミノ酸)を1つずつ運搬してきて構築していきます。このようにして完成した部品(タンパク質)が機械(細胞)の一部を成すわけです。

以上の3つのRNA以外にも、近年、新しい機能をもったRNAがたくさん見つかってきています。RNAはDNAとは異なり機能に富んだ分子であると言えます。機能性RNAの研究は最近、非常にホットな分野です。

RNAはDNAとタンパク質を仲介し、遺伝情報はDNAからRNAに、RNAからタンパク質に伝わるという流れはあらゆる生物に共通した原理であることから1959年にクリックは「セントラルドグマ」という概念を提唱しました。現在に至っても分子生物学においては揺るぎない原理として非常に重要です。

以上がRNAに関する前提知識です。

さて本題のスタイツの研究ですが上で説明したRNAのうちメッセンジャーRNAに大きく関わる研究です。詳しくは後編で。(つづく)

≪開催まであと5日≫

※この予告ブログは、東京大学立花ゼミ・見聞伝の学生が企画・運営しています。

2008年10月16日木曜日

DNAの発見(その1)

こういえる人はかなりの生命科学通と思われます。一般的には「ワトソンと言えば、ホームズ」という人の方が多いでしょうか?

今回のシンポジウムではDNA研究の代表者としてワトソンが、RNA研究の代表者としてスタイツが講演します。話の内容は当日になってのお楽しみなのですが…

一体そもそもDNAとはなんなのだろうか?

RNAというのは何者なのか?

どういう経緯で研究がすすんできたのか?

これをおさえておくとひょっとしたら当日の話がもっと楽しめ、学べるかもしれません。書いてる私自身も当日、どのような話が展開されるかわかりませんがせっかくのいい機会なので自分で遺伝子についての知識を整理し、深めるためにもブログ形式で調べた事をまとめて投稿し、同時にシンポジウムに興味ある人の理解の一助になれば、と思います。

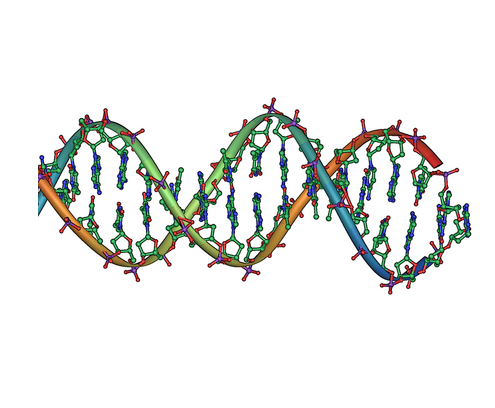

(DNA分子の3次元立体構造)

DNAとはそもそもなんなのか?

簡単にまとめると

「糖の一種であるデオキシリボースとリン酸、それにアデニン、グアニン、シトシン、チミンの4種類ある塩基からなる、遺伝情報をコードした鎖のこと」

といえるのではないでしょうか?

このDNAは人間の体を作る上で絶対必要不可欠です。人間の体の大部分の生命現象はタンパク質によって行われています。そのタンパク質は一体何をもとに作り出され、そして機能するのでしょうか?その正体はDNAの塩基配列にあります。DNAに書かれている4種類の塩基の配列のみによって、人間の体の営みは規定されているのです。

(つづく)

〔文責 H.S.〕

≪開催まであと6日≫

※この予告ブログは、東京大学立花ゼミ・見聞伝の学生が企画・運営しています。